コンパクトで可愛くてゲームもできる自作PCを組み立てようという企画記事の2本目です!

前回はこちら。

ここからは実際に自作PCを組み立てていく工程をご紹介いたします。

私は初めて自作PCに挑戦しましたので、その際に気が付いた気を付けるべきポイントや改善ポイントなども併せてご紹介していきます。

組み立て手順

マザーボード「ROG STRIX B450-I GAMING」には日本語の説明書が付属しているので、説明書を参考にして、電源をPCケースに取り付けるところから……と行きたいところなのですが、ここでいきなり気を付けるべきポイントです。

今回使用するケースは「RAIJINTEK METIS PLUS」というPCケースです。このケースはとてもコンパクトで内部のスペースも広いとは言えません。

マザボに付属の説明書では電源をケースに取り付けるところから始めることになっていますが、電源を先に取り付けてしまうとスペースが狭くなって作業しにくくなってしまいます。

ですので、電源はマザボやグラボなどの取り付け後に行うことをお勧めします。

というわけで、小さ可愛いPCの組み立ては、以下の手順で実施していくのが良いと思います。

- マザボにすべての部品を取り付け(+動作確認)

- マザボをPCケースに取り付け

- グラボをマザボとPCケースに取り付け

- マザボ&グラボとPCケースのコネクターを接続

- 電源の取り付け&配線

著者はもれなく説明書の手順で取り付けたので、スペースが狭くてかなり苦労しました。。

手の大きい人や指が太めの人は苦労すること必須です。

マザボにすべての部品を取り付け(+動作確認)

というわけで、最初はマザボ上にCPUやメモリ、SSDなどを取り付けしていきます。

前回記事にも出しましたが、こちらが今回使用するマザボです。

中心の正方形っぽい部分にCPUを、右側の長細い部分にメモリを取り付けていきます。

Ryzen CPUの裏側には、左写真のように金色のピンがたくさん生えています。

万が一このピンを一本でも折ってしまうと正常に動作しなくなってしまうそうなので、取り扱いには注意します。

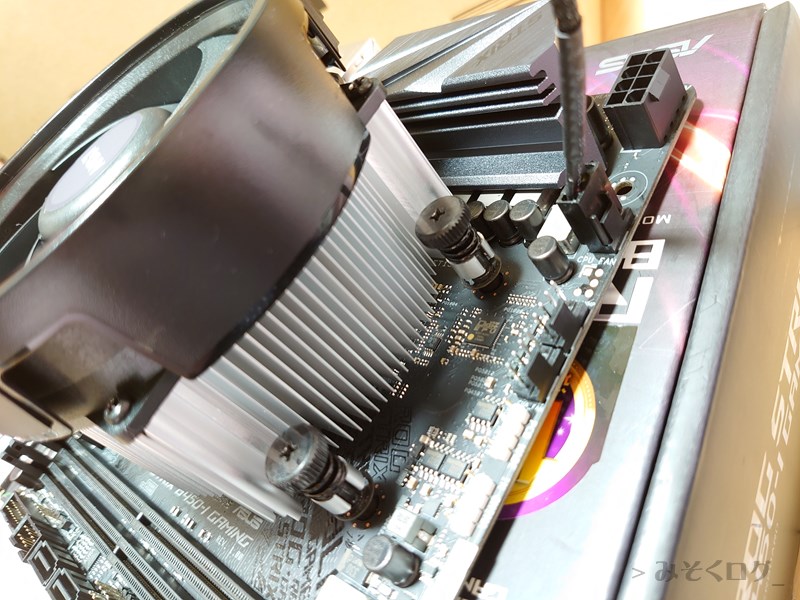

その上に慎重にCPUクーラーを取り付けました。CPUクーラーはCPUに付属のものを使用します。

付属のCPUクーラーにはすでにグリスが塗られているのですが、前回ご紹介した理由によりグリスは粘度の低いものに塗り替えます。

新しいグリスはMX-4を使用します。

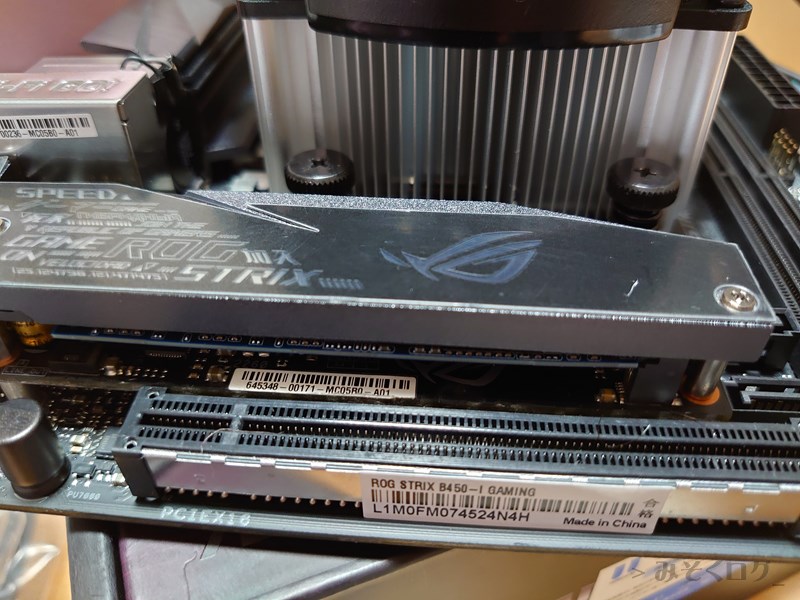

続いてメモリとSSDの取り付けをしました。メモリの差し込みは結構固いのでご注意ください。

私の場合は最初に買ったグラボが初期不良?で、ある程度の処理負荷をかける?と画面がブラックアウトして再起動しても起動しなくなってしまう現象に遭遇しました。。

初期不良品やパーツ同士の相性問題は意外と発生するようなので、面倒くさがらずにちゃんと動作確認することをお勧めします!

正常に動作することを確認したら、グラボやそのほかのコード類を取り外して、マザボとマザボ上に取り付けるPCパーツのみの状態に戻します。

次はPCケースにマザボを固定していきます。

マザボをPCケースに取り付け

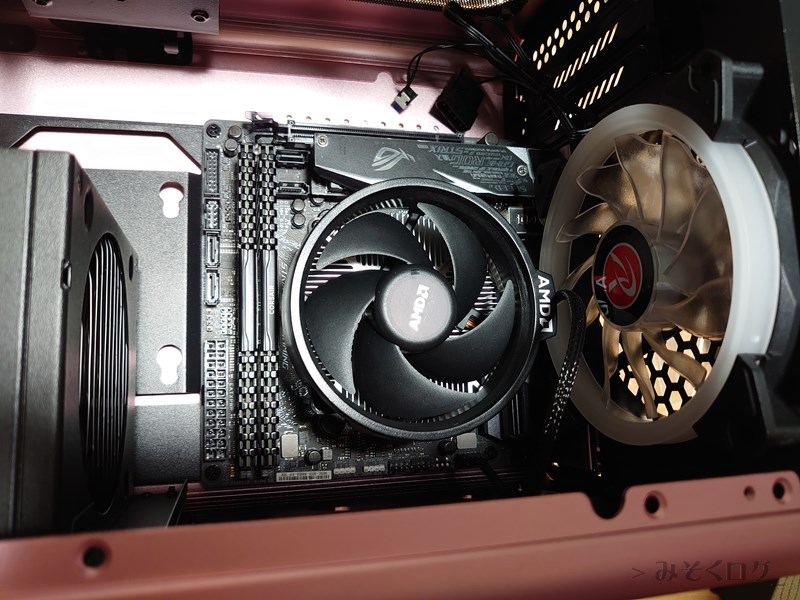

ここまでで部品をいくつか取り付けたマザボを、いよいよPCケースに固定していきます。

PCケースの背面にマザボのバックパネルをはめ込んだあと、穴に合うようにマザボを配置し、ねじ止めします。

写真では左側にすでに電源が固定されていますが、冒頭でも言った通り、先につけるのは絶対やめたほうがいいです!!

このマザボは特に、メモリ左側に

- マザボの電源端子

- USBの接続端子

- SATA

- ケースの電源ボタンやLEDの接続端子 など

の端子類が集まっているので、電源を先につけてしまうと、ケースの小ささも相まって端子を接続するために手を入れられる隙間がとても狭くなってしまいます。

私の場合は一番最初、動作確認せずにすべて取り付けたものの、グラボで問題が発生して一旦すべて解体する羽目になりました。。

二回目の組み立ての時に電源を後から取り付けするようにしたら、マザボ側の接続がとても楽でした!

なお、このPCケースとマザボの組み合わせだと、バックパネルが逆さになることが判明しました。。PCの背面なんてあまり見ることはないと思いますが、ちょっと気になります。。

グラボをマザボとPCケースに取り付け

上の写真ではすでにグラボが取り付けられていますが、マザボをPCケースに固定したら、次にグラボを取り付けします。

今回使用するPCケース「RAIJINTEK METIS PLUS」では、以下の写真のように、まず四角いカバーを外してから、二か所のねじを外して取り付け場所を開放します。

PCケースの取り付け場所とマザボ側の差込口の両方がしっかり合っていることを確認しながら差し込みします。

マザボ&グラボとPCケースのコネクターを接続

次に、PCケースの電源ボタンやそのほかランプなどのケーブルを、マザボと接続します。

私のマザボの場合は、以下の画像の枠で囲った場所にPCケース用のコネクターがあります。

説明書とケースのコードをよく見ながら正しい位置につけていきます。

電源を先に取り付けてしまうと、ここでよく見えない&手が入らないために苦労します。。

電源の取り付け&配線

最後に電源を設置します。

PCケースはATX電源に対応したPCケースですが、今回は一回り小さいSFX電源を使用するので、ATX電源の取り付け場所に合うように変換パネル?を取りつけます。

これを所定の位置に取り付けて、配線を済ませると……

以下のようになります!

既に何度か触れていますが、グラボの初期不良にあたり、

前回紹介したグラボと違うものが取り付けられています…

このPCケースは、今外しているサイドパネルが透けていて中が見えるようになっています。

外からごちゃごちゃしているのが見えると格好悪いので、結束バンドである程度コードをまとめています。

使用した結束バンドは再利用可能なマジックテープのものです。これ便利。

以下はケースのサイドパネルを付けてみた状態です。

まとめ

というわけで、ここまでで、小さくて可愛いPCを組み立てるための手順や、注意すべき点についてご紹介していきました。

要点を以下にまとめます。

今回私が体験した初期不良のことはまた別に、日記としてご紹介したいと思います。

それではお付き合いいただきありがとうございました。

この記事が少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。

コメント